桃が出荷できるようになってきました。

考えてみれば当たり前なのですが、すべての桃が一斉に出荷できる状態になるのではなく、少しづつ個体差があります。

なので、シーズン最初は、出荷できる量は少なく、徐々に多くなり、最盛期を過ぎるとまた少なくなり、、という遍歴をたどります。

桃のその日の出荷量は、ほんとにその日に決まります。今日はこれくらい採れたからこれくらい出荷しようという感じ。

残念ながら注文があって出荷量を決めるのではなくて、出荷できる量が決まってから、供給先が決まるという形になっています。

金丸文化農園に限らずだと思いますが、一般的な桃農家さんであれば、複数の品種を育ててはります。

これは、複数の品種を育てることで、収穫できる時期をずらし、収穫に必要とする人的リソースのピーク値を下げたり、

特定の害虫に強い品種を作っておくことで、特定の害虫が流行しても、全く出荷できない状況を避けると言ったリスクヘッジの側面があると聞いてます。

(そんな感じに理解してるんですけど、合ってるのかな。。そのまま載ってたら合ってるんでしょう)。

金丸文化農園でも少しづつ木の入れ替えは行われています。

甘い桃が取れるけれども、害虫にやられやすい品種、害虫には強いけれども、総じて甘くならない品種、早く実が取れる品種などなど様々な品種があるようです。

最初に言おうと思っていた話からだいぶ逸れてしまいました。

畑で採れた桃は、どのようにして出荷されるのか?というところを話そうと思っていました。

畑で採れた桃は、畑でまず選別されます。

これは主に金丸文化農園の会長(なおさんのお母様)のお仕事。

桃を一つづつ見て、傷がないか、熟れ過ぎていないかなどをチェックされながら選別されていきます。

これが会長の専権事項であるのは、桃を見極めるのがとても難しいからと聞いています。

話がややそれますが、私がお手伝いに行っているときに、何人かのお知り合いに桃農家にお手伝いに行っていることを言ったら、

「収穫がんばってくださいね」

と言われました。

が実際は、私はほとんど桃を取っていません。

木になっている桃を、取ってもよいかどうかを見極めるのは、至難の業で、なおさんも4年かかって習得されたと言われていました。

ちょこっと来た人では、今が狩り時かどうかの判定はまず無理だし、取り時でない桃を取ってしまった場合、その一瞬で一年手塩にかけた商品をダメにしてしまうのも、なんか違うなと。

そんな感じだったので、私が桃を木から取ったのは、鳥が突っついて穴ができているようなものや、虫に食われてしまってしまっているような、誰がどう見てもダメになっている桃を廃棄する目的で取ったものだけでした。

話を戻しますが、会長が桃を選別されていきますが、以下の様な感じに選別されていきます。

- 農協出荷用

- 直販用

- はねだし(ワケあり品)

- ジュース向け(ネクターとも呼ばれていた)

私も一ヶ月ほどお手伝いさせていただきましたが、はねだしやジュース向けは、ちょっとわけがある品だということは分かるのですが、農協出荷用と直販用の違いは最後まで分かりませんでした。。

なぜ農協へ出荷するものと、直販用と2つあるんだろうと。。

ともあれ、農協へもたくさん出荷していました。

▲右側に積んであるのが出荷用で、左側にある形の違う箱に入っているのがジュース用のものです。▲

これを農協の共同選果場へ運びます。

▲この写真は一番混んでいた時の写真ですが、こんな感じのところです。▲

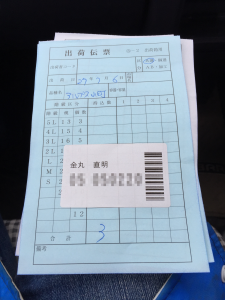

農協においては、組合員さんに固有のIDが振られていて、出荷の際にもIDを使用します。

出荷の際に使用した箱に固有のIDが印刷されているので、誰が出荷したのかが分かるようになっているわけ。

また当日出荷した量の申告も行われています。

こんな感じに自分で書いた伝票を、、

伝票のところに持ってい行きます。

幾つかスペースが有るのは、品種ごとに分かれているからで、このときに「あかつき」とか「白鳳」という品種があるのを知りました。

あとアルプス小町なんて品種もあるんですね。あと覚えたのは川中島とか。。

ここで桃を下ろして、後は農協に流通をお願いするわけです。

長くなってきたので、今日はこの辺りで。

明日ももうちょっと出荷に関係するところをお伝えしようと思っています。

コメント